Das einwortKollektiv besteht aus Autor*innen, die sich alle zwei Monate von einem gemeinschaftlich bestimmten Wort inspirieren lassen. Dieser Text ist Teil der Edition SCHNITT. Die Texte der anderen Autor*innen dieser Ausgabe erschienen auf den Substack-Blogs von , , und .

Meine kurzgeschnittenen Fingernägel verfluche ich, als ich versuche das Papier von der Münzrolle abzuknibbeln. Ich blicke entschuldigend auf die Kundin vor der Kasse und knibbel noch ein bisschen härter. Kund*innen, das habe ich gelernt, werden schnell unruhig. Gewöhnt an 1-Click-Einkäufe auf Amazon ist für sie das Warten an einer Theke beinahe unzumutbar. Was sie mir oft auch mitteilen.

Und dann das: Ich schneide mich am Papier der hektisch aufgerissenen Münzrolle. Paper Cut. Ausgerechnet am rechten Daumen, mit dem ich so viel mache: auf dem Kassen-Computer herumtippen, Kassenbons aushändigen, Kleidung falten.

Ich schaue die Kundin an und die gesichtslose Menge hinter ihr. Niemand hat etwas bemerkt und Zeit für ein Pflaster gibt es jetzt nicht. Also mache ich weiter. Bei jeder Bewegung drücke ich mit dem Zeigefinger auf den Daumen und versuche den Schnitt so zu verschließen, dass weniger Blut herausfließt. Ich lächel noch ein bisschen härter, damit die Blutflecken auf den Kassenzetteln vielleicht erst zu Hause entdeckt werden und werde rot dabei, wie ich versuche, mit 9 anstatt 10 Fingern ein Top mit Strasssteinen zu falten.

Fünf Jahre später. Ich habe Corona und bin zu nichts in der Lage, außer Serien zu schauen, die ich bereits 3-30 Mal gesehen habe. Heute ist wieder The Office dran und ich frage mich erneut, warum ich mir so gerne Menschen in prekären Arbeitssituationen anschaue. Obwohl ich ausbeuterische Ausbildungsverhältnisse und Mindestlöhne hinter mir gelassen habe.

Entwürdigend aber funny

Die meisten workplace sitcoms lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Einerseits dreht sich eine Vielzahl dieser Serien um schlechtbezahlte Jobs in erfolglosen Unternehmen. Die Bosse sind Arschlöcher, die Aufgaben sind sinnentleert. Neben The Office gehören dazu zum Beispiel Superstore (Netflix), Die Discounter (Amazon Prime) aber auch 30Rock oder Parks and Recreation (beide, NBC).

Nichts an den Setups dieser Serien klingt funny. Autor Joshua Rivera schreibt:

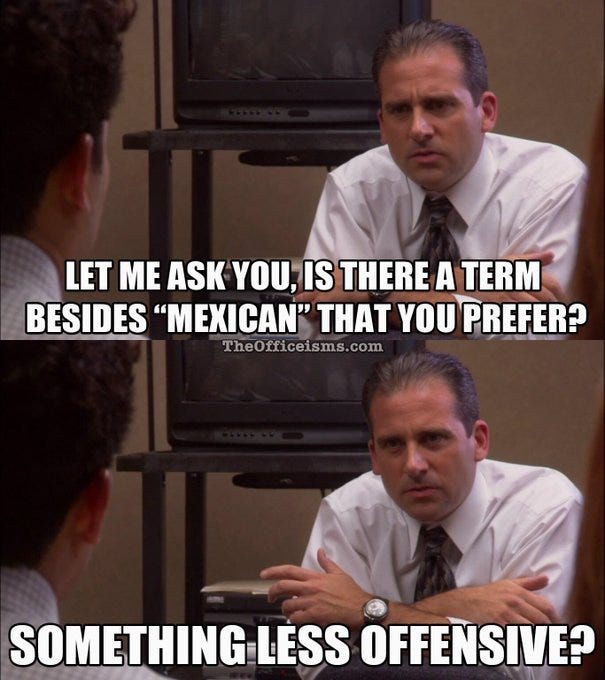

Die Charaktere der Serien sind, anders als im echten Leben, sprachfähig - und sie werden gehört. Der Schnitt ist dabei zentral. Rassistische Bemerkungen, Homofeindlichkeit oder Sexismus am Arbeitsplatz kommentieren sie oft ohne Worte mit Blicken. Besonders im Fall von Mockumentaries ist das ein fieser Trick. Denn die Serien erlauben sich hier beides: ein homofeindlicher Witz lässt sich ganz einfach einbauen, wenn er danach durch Blicke einer Mitarbeitenden moralisch eingeordnet wird.

Man könnte sagen; die Serienmacher*innen wollen Kuchen, und essen wollen sie ihn auch (aka viele Zuschauer*innengruppen anlocken). Ein ökonomisch sinnvolles Konzept für Sender großer TV-Netzwerke, die sich vor allem durch Werbeeinnahmen finanzieren und auf hohe Einschaltquoten angewiesen sind.

Eine happy Family

Es geht auch anders: in den Serien, die fast ein utopisches Bild von Arbeit zeichnen. Sie ist sinnstiftend, extrem spaßig und rührt ab und an zu Tränen. Ich rede zum Beispiel von Krankenhausserien, in denen Menschenleben auf dramatischste Art gerettet werden müssen („leider muss ich eine Bombe aus Ihrem Uterus entfernen“ – „Sie haben eine Krankheit, die zuletzt 1951 in Papua Neuguinea gesehen wurde“). Ob Grey’s Anatomy (zugegeben weniger eine Sitcom) oder Scrubs (NBC): Ab und zu stirbt halt wer, aber am Ende trinkt man mit dem besten friend noch ein Bier in der Stammkneipe.

Gleiches gilt auch für viele Polizeiserien (wie etwas Brooklyn 99). Ja, man muss Serienkillern hinterherjagen – und achja was war das nochmal mit racial profiling? –Hauptsache das eigene Team fühlt sich nach Familie an.

Blutung stoppen

schreibt im Essay „Reichtum persönlich nehmen“, es gäbe einserseits das theoretische Wissen um die eigene Armut und gesellschaftliche Machtverhältnisse. Und anderseits das „praktische Wissen, das sich in Form von Verletzungen und Narben” durch Arbeit in den Körper einschreibt.Meine Papercut-Geschichte von der Arbeit als Kassiererin ist nur noch eine Anekdote. Eine Story, die ich aus dem privilegierten Danach erzählen kann. Allen, die es hören wollen und auch allen anderen sage ich beständig: Das war der härteste Job meines Lebens.

Ich fühle mich dabei heuchlerisch, wie eine Becky, die sich nach 6 Wochen Schildkrötenretten in Costa Rica für den Rest ihres Lebens auf die Schulter klopft. Und doch hat dieser Job etwas mit mir gemacht. Denn in den Hallen ohne Tageslicht und dem nach Urin stinkenden Mitarbeitendenbereich spürte ich es wieder. Das Wissen in meinem Körper über die eigene soziale Positionierung, das sich in jungen Jahren etabliert hat, und das ich trotz Sudium und besser bezahlter Arbeit nie ganz abschütteln konnte.

Geschichten sind Pflaster. Und workplace sitcoms tun genau das für uns, was Popkultur beständig versucht – erfolgreich oder nicht: zu heilen, was unmöglich zusammenwachsen kann. Wir lachen mit, wenn wir es können.

Danke fürs Lesen!✨

Welche Serien hab ich vergessen? Worüber lachst du, was eigentlich zum heulen ist?

Diese Geschichte zu lesen, war ein gutes Pflaster für mich – danke dafür!

Danke für diesen Text! Und lustig, ich plane auch einen von diesem Olivier David Essay inspirierten Newsletter … über Körper und Klasse, die Gesundheitsversorgung etc. (Die Idee ist noch sehr diffus, aber es gibt schon ein Dokument mit chaotischen Notizen.)